鹭风报 国内统一刊号 CN-35(Q)第0003号

鹭风报 国内统一刊号 CN-35(Q)第0003号

发布时间:2025-09-09点击量:3086鹭风报1727期04版 专题

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,厦门各个展馆的抗战主题展览同步启幕,其中位于厦门市博物馆的《厦门抗战风云暨英烈事迹展》很受市民、游客的喜爱,观展人数持续上升;厦门美术馆的《厦门抗战记忆图片展》,全景式还原厦门抗战的真实轨迹;华侨博物院常设的《华侨华人展》,记录着中华儿女、海外华侨用热血写下的抗战史诗……

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,厦门各个展馆的抗战主题展览同步启幕,其中位于厦门市博物馆的《厦门抗战风云暨英烈事迹展》很受市民、游客的喜爱,观展人数持续上升;厦门美术馆的《厦门抗战记忆图片展》,全景式还原厦门抗战的真实轨迹;华侨博物院常设的《华侨华人展》,记录着中华儿女、海外华侨用热血写下的抗战史诗……

从鹭岛烽烟到全民抗争,从少年热血到侨胞同心。让我们以物述史,触摸那段不屈的抗战记忆。

南侨总会“七七”纪念章

华侨的命运与祖国息息相关,厦门籍华侨与遍布世界各地的华侨一起发扬爱国爱乡传统,投身世界反法西斯战争和祖国抗日战争,或捐资救国,或办报呼吁,或转战丛林,或奔赴延安,有钱出钱,有力出力,用热血写下诗篇。1937年至1945年,华侨向祖国捐款13亿多元国币,其中南侨总会义捐5亿。

“陈嘉庚剑”

在华侨博物院展厅的展柜里,一柄长100厘米的龙泉剑静静陈列。这柄未开刃的剑,从未沾染过硝烟,却与中华民族最危难的时刻血脉相连。

“披荆斩棘 为国增光”八个字沿着剑脊延伸,像一行凝固的誓言。1940年9月,当陈嘉庚的身影出现在龙泉时,龙泉代表双手托着红绸包裹的剑盒,老匠人指着北斗七星图案对陈嘉庚说:“您在南洋带领华侨抗日,就像北斗指引方向;‘披荆斩棘’四个字,是说您为国家劈开了多少难关。”

回到福建,陈嘉庚把龙泉剑交给陈村牧,特意嘱咐:“这剑就放学校里,让孩子们知道,咱们集美学子就算在山沟里,骨头也是硬的。”

新加坡怡和轩俱乐部家具

这套红木螺钿家具是华侨博物院的珍贵藏品,是陈嘉庚领导南洋华侨开展抗日救亡运动时期使用的,见证了南洋华侨的抗日往事和历史功绩。

怡和轩俱乐部成立于1895年,陈嘉庚1923年担任怡和轩主席后,将怡和轩改造成组织南洋华侨开展政治和社会活动的重要阵地。自1928年日本制造“济南惨案”到1942年日本占领新加坡期间,陈嘉庚以怡和轩为大本营,领导海外华侨支援中国抗日救亡。

1999年,这套凝结南洋华侨爱国精神的红木家具,在时任新加坡中华总商会名誉会长、新加坡怡和轩俱乐部主席孙炳炎的推动下,捐赠给了陈嘉庚亲自捐款倡办的华侨博物院,成为珍贵的抗战文物和开展爱国主义教育的生动教材。

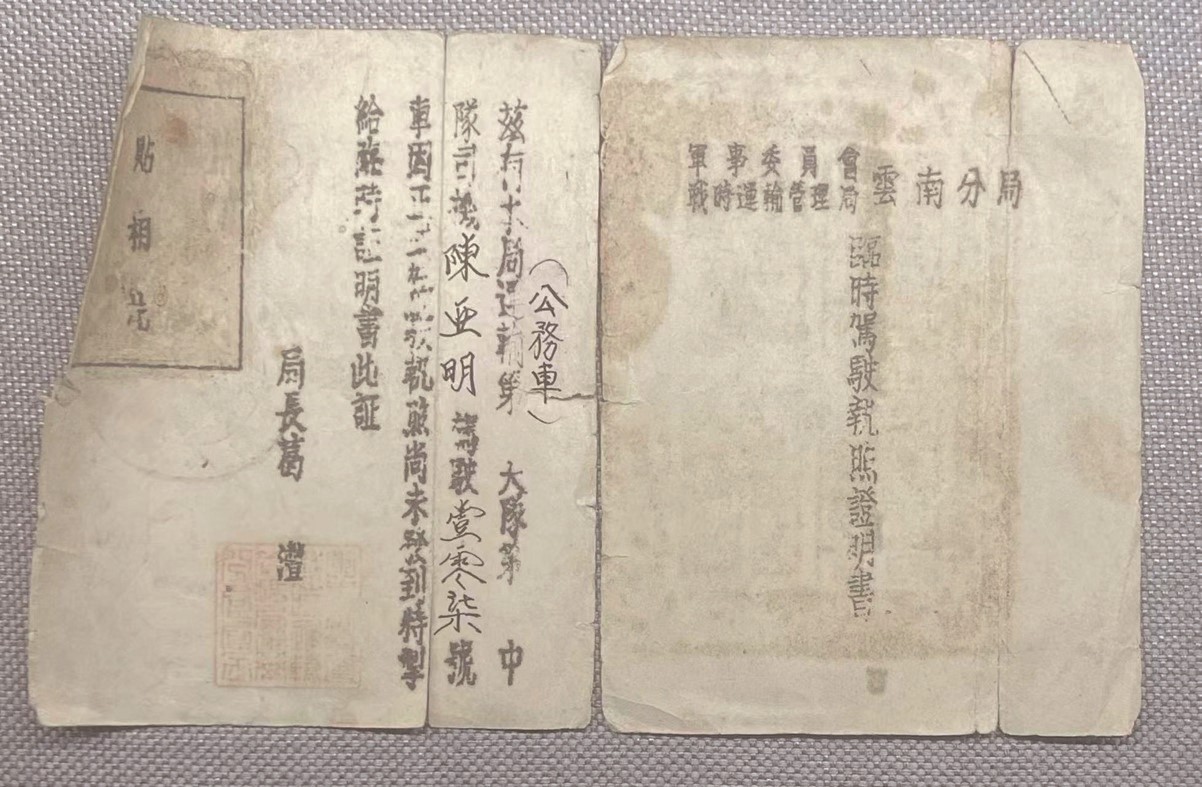

南侨机工陈亚明西南运输处战时管理局临时驾照

南侨机工王亚六使用的铁行李箱

泛黄的临时驾照、老旧的铁行李箱,映着南洋的海风与祖国的烽火。从1938年到1941年,陈嘉庚领导下的南侨总会组织了3200多名南侨机工回国服务,为抗战胜利作出彪炳史册的贡献。

3200余名像陈亚明、王亚六这样的青年,或瞒报年龄,或改名换姓,或女扮男装,就是为了脱下西装换上工装,告别优渥生活,登上开往祖国的轮船。滇缅公路的悬崖峭壁间,他们驾驶卡车碾过碎石与泥浆,在日军轰炸与疟疾威胁中,为抗战前线输送50多万吨救命物资,每公里路都浸染着热血。

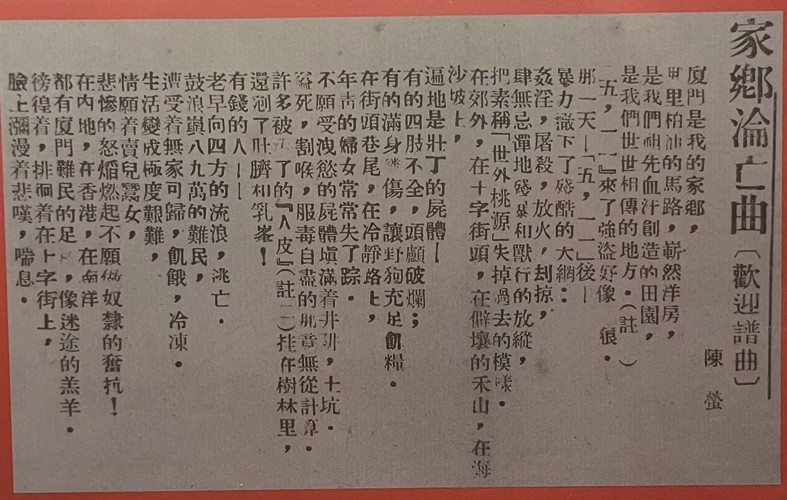

陈康容《家乡沦亡曲》

这是陈康容发表在《南洋商报》上的《家乡沦亡曲》。陈康容,永定人,缅甸归侨,就读于厦门大学时加入中国共产党,任中共厦门工委妇女支部委员,是厦门妇女界抗日救亡运动的领导人之一。那个时期厦门妇女的抗日救亡活动十分活跃。1940年,陈康容不幸被捕,受尽酷刑却坚贞不屈,拒绝透露任何机密,最终惨遭杀害,英勇献身。

陈松生《舍命书》 陈松生,南安人,缅甸归侨,1935年在厦门大学数理化阅览室任管理员,“七七”事变后,参与发起组织“鼓浪屿抗敌服务团”,1938年春加入中国共产党,任中共汀城区支部组织委员。他组织“读书会”,参与创办“草原社”,宣传革命思想。1939年惨遭特务暗杀,血染汀江。

厦门青年战时服务团儿童救亡剧团证章

一枚略带锈蚀的证章,来自抗日战争初期闻名海内外的“厦儿团”,是珍贵的国家三级文物。

在抗战时期的厦门,这个由一群少年儿童组成的抗日团体,到街头宣传、上前线慰问、进剧院演出、为抗日募捐;厦门沦陷后,他们更是下广东、走南洋,为抗日救亡募集到大量物资,一路播撒救亡火种。

这个团体的全名是“厦门儿童救亡剧团”(简称“厦儿团”)。在经广州赴香港期间,邓颖超同志称“这是一群国宝”。1938年12月,厦儿团冲破香港英国当局的阻挠,带着筹款和推动海外华侨抗日运动的任务,搭乘“大中华”号客轮离开香港去往越南。

这之后的8个月,厦儿团先后到柬埔寨和越南等地,举行40场以上的义演,期间,当地侨胞纷纷慷慨解囊。1939年8月中旬厦儿团奉命返回祖国时,带回各界侨胞踊跃捐献的慰劳品和药物,有五大卡车。

爱国侨领陈嘉庚先生率南侨慰劳团视察广西时,观看了厦儿团的演出,赞扬厦儿团的抗日爱国精神,还赞助厦儿团经费一万二千元。

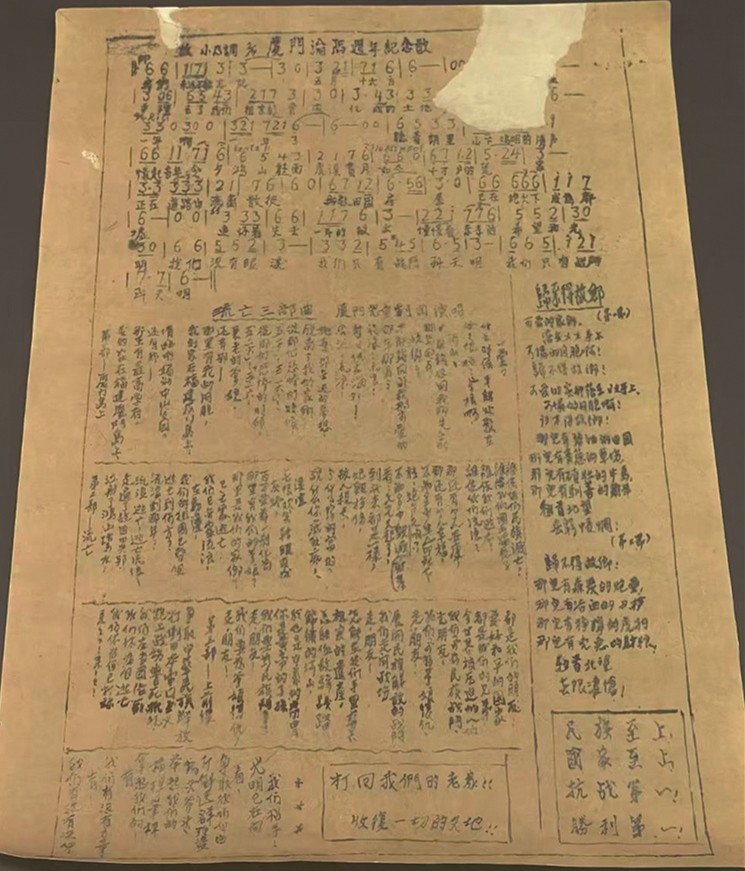

《厦门沦陷周年纪念歌》

由陈轻絮作曲,张兆汉填词。1939年“厦儿团”在越南演出、演唱时引发巨大反响。一位女华侨甚至把自己准备结婚用的嫁妆、首饰全部捐出,支援祖国抗战。皖南事变后,“厦儿团”被迫解散,该曲因此湮灭。2005年,谢春池意外挖掘出这首抗日歌曲,并将它搬上舞台。

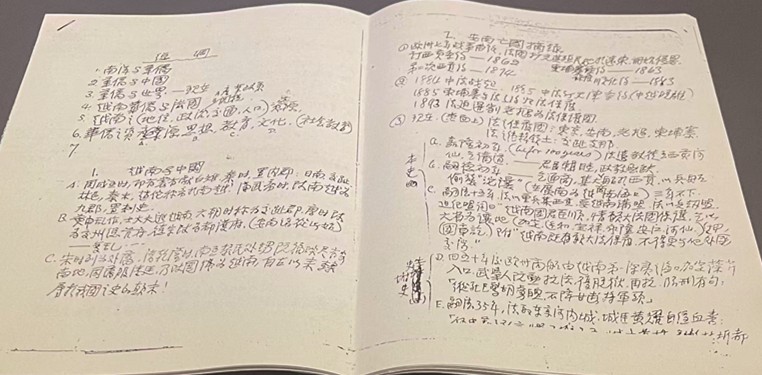

《南洋与中国》林环岛手稿

林环岛,1937年5月任职于厦门《星光日报》,厦门中共工委委员。抗战爆发后,任“厦儿团”总领队,进行抗日救亡活动,获得海内外各界人士和海外侨胞的大力支持。《南洋与中国》是他这在这个阶段的著作。1941年于西贡逝世。

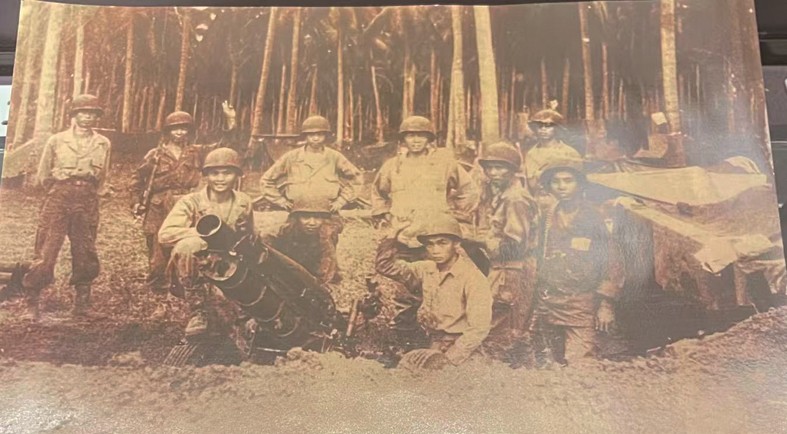

厦门华侨陈振佳与“华支”队友合影

1942年5月19日,菲律宾华侨抗日游击支队(简称“华支”)在吕宋岛中部的山区正式宣告成立,石狮籍华侨王汉杰担任队长。在菲律宾抗战期间,“华支”参与大小战斗260多次,歼敌2000余人,为配合盟军、保护侨居国冲锋陷阵。此照片拍摄于1945年,是厦门华侨陈振佳与“华支”的战友合影,半蹲在迫击炮旁的正是刚升任班长的陈振佳。

“永铭在心”厦门抗日死难者纪念雕塑和死难者名录碑

从8月中旬开始,位于五通灯塔公园的厦门抗日死难者名录碑开始补充记录了。新增加的116个名字将被增补到名录碑上。

这116名新增死难者涵盖了多个群体,既有在战场上浴血奋战的陆海空三军阵亡将士,也有在后方支援前线的英雄儿女。特别引人注目的是,名单中包括了在滇缅公路上壮烈殉国的厦门籍南侨机工,以及在菲律宾为抗击日本侵略者而捐躯的厦门籍华侨烈士。

硝烟虽远,精神永存。侨界先辈们的爱国行动和可贵精神,如今已经沉淀为一份宝贵财富,必将代代传承。

(图片、整理:林硕 综合参考资料来源:厦门市博物馆、华侨博物院、五通灯塔纪念公园、厦门日报、厦门晚报)