鹭风报 国内统一刊号 CN-35(Q)第0003号

鹭风报 国内统一刊号 CN-35(Q)第0003号

发布时间:2021-06-25作者:鲍安琪来源:《中国新闻周刊》《中国日报双语新闻》点击量:13872鹭风报1518期04版 人物

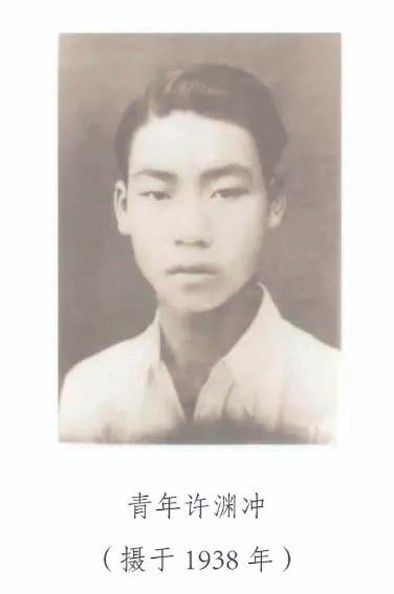

中国翻译界泰斗、北京大学新闻与传播学院教授许渊冲先生6月17日上午在北京逝世,享年100岁。

许渊冲出生于1921年,毕业于西南联大,是北京大学教授、翻译家,毕生致力于中西文化互译工作。作为首获国际翻译界最高奖“北极光”的亚洲翻译家,许渊冲是无数青年学子心中的“偶像”。

一封情书

1938年,17岁的许渊冲以第七名的成绩考入西南联大外语系。

在这所战时岁月的特殊学校,他聆听闻一多、朱自清、钱钟书等名师兼名士的教诲,与杨振宁、李政道、邓稼先、王希季成为一生挚友。

当时,西南联大曾流传一句话“湖北朱,安徽杨,外加许二王,理文法工五堵墙”,指的就是后来的科学家朱光亚、物理学家杨振宁、翻译家许渊冲、财政金融学界泰斗王传纶和卫星与返回技术专家王希季。

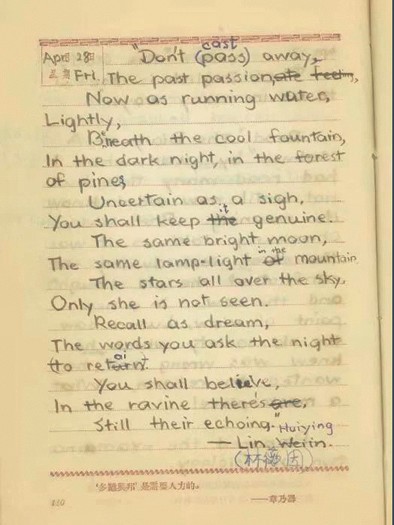

许渊冲的翻译处女作是一封情书。没成想对方已有心上人,许渊冲便把这封情书发表到《文学翻译报》上,在当时引起轰动。

而当年翻译的英文手稿,字体竟非常稚嫩可爱。

2017年在《朗读者》节目上,深情朗读了这首林徽因原作的诗,感动了现场和电视机前的观众。

1941年,许渊冲大四的时候,美国飞行教官陈纳德“中国空军志愿援华航空队”,俗称“飞虎队”来华对日作战,需要大批英文翻译。许渊冲和三十几个同学一起报了名。

在陈纳德欢迎会上,中方翻译不知如何翻译孙中山的“三民主义”。这时,许渊冲举起手,脱口而出:“of the people,by the people,for the people!”他用林肯葛底斯堡演说中的一句名言,让外国人参透中国的民主革命纲领,传为译林佳话。

许渊冲从1956年开始出版译作,自此六十多载笔耕不辍,已经出版了《诗经》《楚辞》《李白诗选》《西厢记》《红与黑》《包法利夫人》《追忆似水年华》等中英法三国文字互译的近百本文学作品。《朗读者》节目组感慨:“这是一场文化的遇见,因为他,西方世界遇见了李白、杜甫,遇见了杜丽娘。”

1996年,许渊冲被提名为诺贝尔文学奖候选人。2014年,许渊冲获得翻译最高奖项,国际翻译“北极光”杰出文学翻译奖,成为首个获得该奖项的亚洲人。

“我96岁才拿奖,我同班同学杨振宁1957年就拿诺贝尔奖,比我早了50年。我们成绩差那么多啊,我们在大学的时候他比我多一分。”

杨振宁评价他时说:“许多年才有的灵感让自己获得诺贝尔奖,而许渊冲却是每天都有灵感的人。”

有人说,许渊冲就是大师时代的延续。被问及长寿的秘诀,许渊冲笑答:延长生命的最好办法是从夜里偷点时间。

然而,近年他的睡眠不规律,常常整晚地翻译、写作、看书,到早上五六点才睡。最近他常看的是莎士比亚原著。他想翻译出版一套莎士比亚全集,已经出版了十几本了,后来精力不济,就搁置了。

许渊冲大一时翻译《别丢掉》的英文手稿

“译痴”

2004年左右,杨振宁和翁帆新婚不久,老同学许渊冲做东小聚。

杨振宁和许渊冲相识于1939年1月西南联大的大一英语课上,两人都分在N组。半个多世纪后重逢,杨振宁发现,当年绰号“许大炮”的许渊冲还和过去一样冲劲十足,“如果不是更足的话”。

许渊冲近年来独自住在北大畅春园一个老旧小区里,水泥地面、老式桌椅,虽是陋室,但庭院清幽。书籍、词典、眼镜、放大镜、与已故夫人照君的合影等,把书桌挤得满满当当,只留下一张纸大小的空间用于写字。

他每日翻译不辍,自己一个字一个字把精心译出的韵文敲进电脑里,这种专注和心无旁骛是最让其弟子王强感慨的。“先生每天一起床就坐在电脑前,琢磨译文的哪个词和哪个词能押韵,几十年如一日。”

“狂”,怎么想就怎么说,大会小会都要“放”,嗓门还大得不得了——“许大炮”的绰号,伴随了许渊冲一生。

在他的记忆中,50年代时,一三五七九,运动年年有,每次运动他都挨批,每次也都过关,成了“运动健将”。

“那时我们对社会主义的理解只是‘各尽所能、各取所需’,回国后才知道,留学生要改造思想。”

他翻开1951年9月5日的日记,念道:回国九个月了,真正检讨一下,发现自己改造不多。挖根问底,原来还是在留恋过去。虽然理智上知道从前的错误,但感情上总觉得过去好……一听报告,就不高兴;谈到政治,就想业务。毫不虚心接受意见。

但是小进步还是有的。改造之后他知道了:西方国家只是资产阶级才有自由民主,而在新中国却是无产阶级有自由,有民主。

1952年秋,由于援越抗法战争急需培养翻译人才,许渊冲从北京外国语学院被调到位于香山的军队系统的外国语学院。起初依然教法语,1954年战争结束后,对法语人才的需求减少,许渊冲就从法语系调到英语系。

英语系主任是他西南联大外文系的同学朱树飏。许渊冲记得,朱树飏在联大时不大参加政治活动,没想到从美国回来后却入了党,做了领导了。而许渊冲自己还是属于“单纯业务观点严重”的知识分子,评功授奖都没有份。

许渊冲发牢骚,说领导是官僚主义,有眼不识泰山,加上抗战时有在“飞虎队”做翻译的历史,受到隔离审查。幸好朱树飏能为他做证明,结论是:不是肃反对象,是个人英雄主义。

“肃反”之后,“百花齐放、百家争鸣”的时期到了。1956年,许渊冲翻译的英国诗人德莱顿的诗剧《一切为了爱情》得以出版。

这是他在西南联大时翻译的。那时他在系图书馆半工半读,管了一个学期图书,大饱眼福。他从《英国复辟时期戏剧选》里看到这个剧本,写的是罗马大将安东尼不爱江山爱美人的故事,被英国观众认为写得比莎士比亚更好,就翻译了出来。

但英雄美人戏总与时代精神不太符合,应该翻译一部以人民群众为主角的作品才好。高尔基说过罗曼·罗兰写雕花木匠的《哥拉·布勒尼翁》是部奇书,于是他决定翻译这本。最初想译成能体现主人翁精神的《泼泥翁》,但人民文学出版社的责编不赞成,所以还是用了现名。

1957年整风时,许渊冲发言说,“共产主义”翻译错了。因为,英文communism=common(公共)+ism(主义),法文communisme=commun(公共)+isme(主义),都没有“产”字。他问过德文系的同事,说是德文也没有。2500年前柏拉图提出communism时指出,领导没有私产,而人民是可以有的。毛泽东也说过,共产主义就是世界大同。所以,不如译成“大同主义”。

有人说这是右派言论,但领导认为这属于学术讨论范畴,没有把他打成右派。

1955年,香山外国语学院教师在颐和园合影。后排右一为许渊冲

1955年,香山外国语学院教师在颐和园合影。后排右一为许渊冲

教导后辈

1960年,蒋保忠参加高考被录取,以为要去北京上大学开心极了,没想到却赶上战备疏散,一步没踏进北京城,学校就迁去了张家口。三年级时,许渊冲成为他的老师,教了他们班半年精读,半年翻译。后来蒋保忠毕业留校,又与许渊冲成了同事。

蒋保忠说,即便统一着军装(周日可以着便装),许渊冲看上去也和一般工农出身的干部不同,有着一种绅士风度,腰板很直。他讲话中气十足,嗓音很大,隔壁教室都听得见,不过叫到女同学的时候声音很温柔。有一段时间,学校要求老师找学生个别谈话,许渊冲也叫了几个同学去,同学去了回来跟大家说,他家还有咖啡喝。

1972年,29岁的潘丽珍与调来法语教研室的许渊冲成了一个教研室的同事。潘丽珍也听说过许渊冲“狂”的名声,但一段时间相处下来,她觉得许渊冲的“狂”只是在同辈之间或对上时,对他们这些年轻人却爱护有加。他还为年轻教员们辅导“进修”,每人发一篇文章,翻译后由他修改,持续了约一年。80年代中期,潘丽珍与许渊冲合译了《追忆似水年华》的第三卷,潘翻译,许校阅,联合署名。

1980年代,许渊冲已逾60岁。他记得在西南联大时,有位同学给他看相,说他60岁之后会交好运。他认为这句戏言成了真,假如自己像傅雷一样在58岁离世,那就一切皆空了。

1983年8月,许渊冲被北京大学西语系(当年改名为英语系)聘为客座教授,为研究生讲“唐宋诗词英译”。

那时钱钟书任社科院副院长,许渊冲给他写信,希望能调去社科院。钱钟书约他来家,做一小时晤谈。钱钟书说,自己只是个挂名的副院长,一不上班二不开会三不签阅文件,因此爱莫能助。他们还顺便又讨论了译诗“传真”和“求美”的矛盾,钱钟书说:“这个问题我说服不了你,你也说服不了我,还是各自保留意见吧。”

当时正好北大新成立国际文化系,需要教授,许渊冲就转去这个系,教“中西文化比较”和“中英互译”课。英语系大四生王强和刘锋选修了许渊冲的中英互译课。

出于兴趣,王强几乎每次都坐在第一排中间位置,刘锋则各处随机坐。二人对这位老师的第一印象都是嗓门大,只要他一开始上课,北大文史楼三楼其他班的老师就纷纷关门。

许渊冲上课,经常会挑战大家的好奇心和语言文化的积淀。有一日,他说起英文中也有回文诗,就在黑板上写下拿破仑一句名言的英译:“Able was I ere I saw Elba.”ere是古英语,意为以前,Elba即厄尔巴岛,拿破仑最后被囚禁之地,整句的意思类似于“被流放到厄尔巴岛之前,我无所不能”。

许渊冲问大家该如何翻成中文。有同学说“不到黄河心不死”,有说“不见棺材不落泪”,他哈哈大笑,说大家翻得有点靠谱。

2014年8月,在德国柏林召开的第20届世界翻译大会上,国际翻译家联盟把当年的“北极光”杰出文学翻译奖颁发给了许渊冲。该奖项每三年评选一次,每次评选一人,这是该奖项自1998年设立以来第一次颁发给亚洲人。

2018年,许渊冲相伴60年的夫人照君去世。第二天下午,王强和刘锋来许渊冲家看他。他们不知道97岁的老先生如何支撑得住,令他们吃惊的是,许渊冲正坐在小书房的电脑前,翻译唯美主义作家奥斯卡·王尔德全集。

夫人过世后,他一个人坐在电脑前,想了很久很久,但是还是开始翻奥斯卡·王尔德的书。他说:“只要我能够继续沉浸在翻译世界里,我就垮不下来”。